(ব্যর্থ এক সার্জারি নিয়ে ভোগান্তির কাহিনি এটা। যার মূল পর্ব শুরু ২০২০ সালের জানুয়ারিতে, এখনো চলমান। এখন একটা সিনেমাটিক ক্লাইমেক্সে দাঁড়ায়া আছে। তবে সেই গল্পে দুর্ধর্ষ কোনো অ্যাখ্যান নাই, বিরাট কোনো বাঁক-বদল নাই। অনেক বিরক্তিকর দীর্ঘশ্বাস আছে। কিন্তু এ গল্প আমার খুবই কাছের, আমার বর্তমান। আমার স্বজনদের জন্য পরীক্ষার, আমাকে ভালোবাসার। সেই গল্পটা আমার বন্ধুদের জানাতে চাই, অন্তত এক অধ্যায়ের সমাপ্তির আগে আগে। … অবশ্য পুরো গল্পটা এভাবে শেয়ার করা সম্ভব কিনা আমার জানা নাই। বিআরবি হাসপাতাল ও ডা. মোহাম্মদ আলী ছাড়া সব হাসপাতাল ও চিকিৎসকের নাম বদলে দেওয়া।)

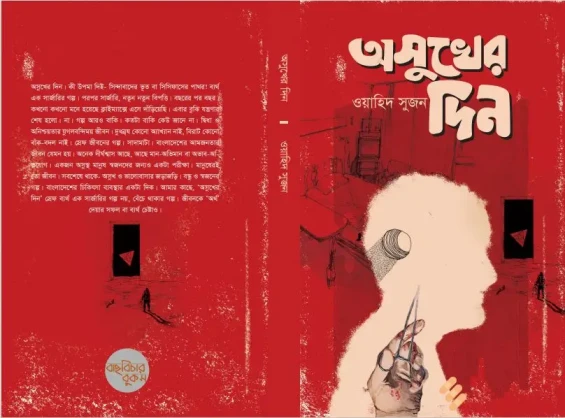

আগের পর্ব: এক. অসুখের দিন, দুই. বাবা আর আমি পাশাপাশি, তিন. অপারেশন টেবিলের ঝাপসা দুনিয়া, চার. বাসায় ফেরার আনন্দ, পাঁচ. ঘুম ভেঙে দেখি শরীরজুড়ে রক্ত, ছয়. লজ্জা ভুলে কেঁদে উঠলাম হাসপাতালে, সাত. অপারেশন টেবিলে মৃত্যু নিয়ে রসিকতা, আট. হাসপাতালের বিল থেকে অর্ধেকের বেশি টাকা গায়েব, নয়. হোমিওপ্যাথির ডাক্তার বললেন, আপনি কি ক্ষমা করতে পারেন? দশ. সুন্দরবনে ব্যথার সঙ্গে যুগলবন্দি এগারো. কান্না সামলে আম্মাকে বললাম, ভালো আছি, বারো. ক্ষেপে গিয়ে বললাম, ধন্যবাদ আপনার সেবা লাগবে না

সব মিলিয়ে দেড়-দুই মিনিট কথা। ডা. মোহাম্মদ আলী কম্পিউটার স্ক্রিনের ওপারে। আমি আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না। কিন্তু উনি খুবই নিশ্চিত, আমার কোনো সমস্যা নাই। আমি আসলে কী চাইছিলাম, জানি না। মানে, খুবই তো খুশি হওয়ার কথা। তারপরও উনার চেম্বার থেকে যখন হলাম, মনে হলো, হ্যাঁ এটা তো দারুণ একটা ব্যাপার। নিজেকে স্বাধীন মানুষ মনে হতে লাগল। এ মুহূর্তে যা যা করতে চাই, তার জন্য প্রস্তুত।

নিচে নেমে রিকশা নিলাম। অফিসে যাবো। এত দ্রুত ডাক্তারকে পেয়ে গেছি যে, অফিসের গাড়ি ধরার জন্য যথেষ্ট সময় আছে। যেতে যেতে ফোনে রাশেদ আর মিশুকে জানালাম খুশির খবরটা। ওরা বেশ খুশি। তারপর বাড়িতে ফোন করলাম। ডা. মহসিন শুনেও খুশি। যদিও উনি আগে থেকে এমন কথায় বলছেন।

‘আমি পুরোপুরি সুস্থ’ মিশ্র একটা অনুভূতি। ঠিকঠাক, ভালো আছি বা সমস্যা নাই; বিষয়টা বিশ্বাস হতে চায় না। এত এত জটিলতার ভেতর দিয়ে আসার পর মনে হয় না যে, এত সহজে ব্যাপারটার নিস্পত্তি হবে। কিন্তু একটা বিষয় সময়ে তো একটা ঘটনা ঘটে। যার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি বা না থাকি। সেখানে আগের অভিজ্ঞতা কখনো মেনে নিতে বাধা দেয়। পেছনে তাকালে অনেক লম্বা পথ মনে হলেও, হুট করে মনে হয়, জীবনটা অল্প দিনের। যেন এই অসুখও দুদিনের আগে। ফলে সমাধানটা বিশ্বাস হয় না। অবিশ্বাস্য হলেও, এমন কথা শুনে কেমন যেন খারাপও লাগছিল।

একটা অভ্যাস, বা রোগ, যেন আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে। তাকে বিসর্জন দিতে খারাপ লাগছিল। আরেকটা যুক্তি হলো, এই অসুখ আমাকে জীবনের চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্তি দিয়েছে। অজুহাত হিসেবে কাজ করেছে আমার অলস, সাহসহীন জীবনে। এখন তো একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো সবকিছুর মুখোমুখি হতে হবে। মাত্র দেড় বছরেই সবকিছু এভাবে বদলে গেল। জীবন তো নিছক যাপনের অভ্যাস নয়, উত্থান-পতন, নানা বাঁক আছে। শুধু এটা নয় যে, আমরা সুস্থ বা স্বাভাবিক থাকলেই নিজের ইচ্ছাগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। আসলে তা নয়, আমরা অস্বাভাবিক একটা শর্ত, যেটা আমি না চাইলেও বর্তমান।

হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম, আমরা একটা খুশির খবর পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সেটা এপ্রিল-মে মাস থেকে। যদিও সার্জারি সম্পর্কিত একটা অনিশ্চয়তা ছিল। আমরা এই কয় মাসে নানান টেস্ট করালাম। মোটামুটি সব স্বাভাবিক। আমার স্ত্রীকে একটা ইঞ্জেকশন নিতে হলো। ওষুধপত্র বাবদ বেশ খরচ হয়ে যাচ্ছিল। মনে আছে, ঈদুল আজহায় আমরা হোম অফিসে ছিলাম। ঈদের দিন পড়েছিল ইঞ্জেকশনের ডেট। দুই ঘণ্টা আরেকজনের হাতে দায়িত্ব দিয়ে হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসি। আমাদের ভাগ্য হলো, নেক্সট পরীক্ষায় ইঞ্জেকশনের ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ডাক্তার আমাদের আশ্বস্ত করলেন। এ দিকে বউয়ের ট্রেনিং শেষ হয়ে আসলো। উনি ১৪ আগস্ট চলে গেলেন। পরদিন ১৫ আগস্টের প্রোগ্রাম থাকার কথা স্কুলে।

আমরা একদিন-দুইদিন করে অপেক্ষা করছিলাম সুখবরের জন্য। বিশেষ করে ওনার তর সইছিল না। যাক, কয়েকদিনের মধ্যে জানা গেল, রিপোর্ট পজিটিভ। আমাদের সবার মাঝে খুশির রেশ ছড়ায়া গেল। মনে হলো, এত এত কষ্ট, টেনশনের পর এটা একটা উপহার। সুদিনের আভাস। আমি যখন অসুখের গল্পটা বলার পরিকল্পনা করছিলাম, তখন এ ধরনের একটা সমাপ্তি খুঁজছিলাম। কিন্তু কে জানে এমন একটা সমাপ্তিতে পৌঁছাতে গেলে কতটা খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শুধু তা-ই নয়, আমার অসুখের দিন এখানে শেষ নয়।

যাই হোক। মনে আছে, বন্ধু রাসেল মাহমুদের কথা। সেই যে বিয়ে খেয়ে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রাসেল আবার দেশে এসেছে। দু-একদিন কথা হয়েছে। তার একটাই আবদার চল আরেকটা টুর দেই। বছর কয়েক আগে আমরা চাঁদপুর ঘুরতে গেছিলাম, সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে অনেকগুলো পুরোনো মসজিদ দেখেছি, আমার চট্টগ্রামের বন্ধু দাউদের সুবাদে। রাসেল সেই টুর মনে রেখেছে। যাই হোক, একটা টুর বোধহয় হতে পারে। আমি আগে যাইনি, এমন জেলা খুঁজতেছিলাম। কিন্তু সেই সব প্ল্যান তার পছন্দ হয় নাই। তাই ঠিক হলো, হাকালুকি হাওর যাবো। দুদিনের প্ল্যান। একদিন রাতের ট্রেনে গিয়ে কোনো হোটেলে উঠবো। তারপর হাওর ঘুরে সেদিন বিশ্রাম। পরদিন রিজার্ভ ফরেস্ট ও লেক দেখার কথা। কিন্তু আমি ৬১টা জেলা ঘুরলেও কখনো নিজের ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরি নাই। হয়তো কোথায় যাবো, কী দেখবো, এ সব জায়গায় বাগড়া দিয়েছি। বাকিটুকু বন্ধুরা ম্যানেজ করেছে। শুরুতেই একটা বিপত্তি ঘটে গেল। ট্রেন আমাদের ৩টার দিকে কুলাউড়া নামিয়ে দিয়ে গেল, এত রাতে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। এই নিয়ে ঝামেলা শুরু। রাসেল বারবার আয়েশি রিসোর্ট বা গ্রামীণ রোমান্টিজিমের গল্প করছিল। যদিও আমাদের গ্রাম ভাবনা আলাদা। তারপর হাওরের নৌকা নিয়ে এক বন্ধুর কথা শুনে গুবলেট হয়ে গেল। পরে অন্য বিষয় নিয়ে দুজনের ঝগড়া। অদ্ভুত বিষয় না, হাকালুকি থেকে ফিরে আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল। রাগের মাথায় আমি বলেছিলাম, তাইলে তুই তোর পথে যা, আমি আমার পথে চলে যাই। এছাড়া কলেজে থাকার সময়ের একটা ঘটনা তুললাম। বিষয়টা ওর ইগোতে লাগল খুব। বিকেলের দিকে দুজন ভাত খেয়ে কুলাউড়া থেকে ভিন্ন দিকে যাত্রা করলাম। রাসেল চলে গেল শ্রীমঙ্গল। সেখান থেকে বাস বা ট্রেন ধরবে। আর চলে গেলাম মৌলভীবাজার। ডা. মহসিনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

সিএনজি অটোতে আরও দুজন লোকের সঙ্গে মৌলভীবাজারের পথে চেপে বসলাম। দুই পাশে চা বাগান রেখে ঘুম ঘুম চোখে চালক এগিয়ে চলছিলেন। কী মনোহর একটা বিকেল। এমন স্বর্গীয় পথেই যেন চিরটা কাল চলতে চাই। আমি একা একা তেমন টুর করি না। পথে যা দেখছিলাম, ভালো লাগছিল। অসুখের সময়ে প্রায়ই মনে হতো, সামনে জীবনটা নতুন করে শুরু হবে। হয় না কিছু। হায়, যদি জীবনটা নতুন করে শুরু করা যেতো। আমার পাশে ইসকনের এক লোক। সঙ্গে মৌলভী টাইপের একজন। সামনে দুজন। একজন চালককে জোরে চালানোর জন্য খুব তাড়া দিচ্ছিল। চালক হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ফেলেন। মুখ ধুইয়ে পান খাইতে খাইতে বলেন, চালককে কখনো জোরে চালানোর তাড়া দিতে নাই। সে তার কাজ সম্পর্কে জানে। এখন যদি ঘুম চোখে গাড়ি চালায় উল্টো অঘটন ঘটবে। অঘটন ছাড়াই আমরা মৌলভীবাজার পৌঁছি।

ডা. মহসিনের ড্রাইভার এসে পথ থেকে তুলে নিলেন। উনার বাসায় ফ্রেশ হয়ে তরমুজ আর মিষ্টি খাইলাম। উনার পড়ালেখা ও আঁকাআঁকির দক্ষতা আছে। প্রায় এক বছর পর লিখছি। কিন্তু যা মনে হচ্ছে, আগস্টে তরমুজ থাকার কথা না। যাই হোক, মহসিন ভাই তার ব্যস্ত শিডিউলের মাঝে আমাকে মাঝ রাত পর্যন্ত সময় দিলেন। ফাঁকে ফাঁকে রোগী দেখা, ছোটখাট সার্জারি করছেন। পরে হাওরের বোয়াল মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াইলেন পানশি নামের সুন্দর একটা রেস্টুরেন্টে। তার ১২টার বাস ধরে ভোরে বাসায় ফিরে আসি।

এটা ছিল ৩০ আগস্টের কথা। এরপর বউকে নিয়ে নিয়মিত হাসপাতালে গেছি। ‘উকিল মুন্সীর চিহ্ন ধরে’ বইটার দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য নেত্রকোণা গেলাম এক ফাঁকে। আমি আর গালিব। সে যাত্রায় উকিল মুন্সীর বাড়ি পাশাপাশি রশিদ উদ্দিন ও জালালউদ্দিন খাঁর বাড়িতে গেলাম। সিলেটে গেলাম, মিশুর বিয়েতে। নোয়াখালী তো প্রায় যেতে হচ্ছে। বাড়ির কাছে উড়ির চরেও ঘুরলাম। মনে হলো, জীবন ছন্দে ফিরে এসেছে। কাজ করবো, আর ঘুরব; এটাই হয়ে গেল সামনের লক্ষ্য।

প্রথম ধাক্কাটা আসে বোধহয় জানুয়ারিতে। ওই মাসে শুরুতে খানিকটা টাইট শিডিউলে ছিলাম। সাংবাদিকদের একটা পিকনিকে গেছিলাম। আরেকদিন গেছিলাম মোস্তফা ভাইয়ের বাসায়। খাবো না খাবো করে অনেক কিছু খাইতে হলো। বাসায় ফিরছি রাত বারোটার দিকে। দেখি আপা অনেককিছু আমরা জন্য রেখে দিছে। ফ্রাই করা বিশাল মাছের মাথা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আরো কী কী। বাধ্য হয়ে খেতে হলো। এগুলো বলছি, একটু বেশি খাওয়া-দাওয়া হইলে শরীর খারাপ হতে থাকে। তা-ই হলো। দিন দু-এক জ্বরে ভুগলাম। তার আগে অবশ্যই সেই পেটব্যথাটা শুরু হলো। কোনো কোনো সময় এমন হাসফাস লাগছে গরম পানি খেতাম বা লবঙ্গ চিবুতাম। ভাবতেছিলাম, এটাই স্বাভাবিক জীবন। আম তো আর আগের মতো নাই। এভাবেই চলতে হবে। বাইরে থেকে আমরা দেখি না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অনেকেরই গল্প হয়তো এমন।

সুস্থ হয়ে আগের রুটিন মতো অফিস করছি। এর মাঝে নামি একটা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলাম। রেফারেন্সও ভালো ছিল। সেটা ফেব্রুয়ারি মাস। ওই অফিসে কয়েকদিন বিকেল থেকে রাতে কাজও করলাম। তারা পছন্দও করলো। এদিকে কোনোভাবে আমার এক বস বিষয়টা জেনে প্যারা দিতে শুরু করল। ওই পত্রিকা আমাকে আর ডাকলো না। পরে খবর নিয়ে জানলাম, কেউ একজন এমন কিছু কথা বলছে, তারা আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। কী কী হতে পারে সেই তথ্য। বেশকিছু জিনিস ভাবলাম, তার মধ্যে পুরোনো হিস্ট্রি মানে অসুখের হিস্ট্রিও আছে। ওভারঅল কারো সুনাম বা দুর্নাম দুটোই তো অতীতের উপর নির্ভর করে। যাই হোক, পরে সেই পত্রিকায় চাকরি করে এক বন্ধু বলছিলেন, এখানে জয়েন করেন নাই ভালো হয়েছে। তখন আমি আরেক দফা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। পরের কথা আগে বলে না দিই তবে!

মার্চের শুরুতে বাসায় একটা বিপর্যয়কর অবস্থা শুরু হয়। যার পয়লা লক্ষণ দেখা দেয় আরো আগে। কিন্তু আমরা স্বাভাবিকই ভেবেছিলাম। দুলাভাইয়ের ডায়াবেটিকসের সমস্যা অনেকদিন ধরে। নিয়মিত ওষুধ নিলেও মাঝে মাঝে সুগার একেবারে কমে যায়। এমন সময় উনার কেমন যেন হয়। একটা ঘোরের মাঝে চলে যান। কথা বলতে পারেন না, নড়তে-চড়তে পারেন না। সেই রকম একটা ঘটনা আবার শুরু হলো। দেখা গেল নামাজ পড়ছেন এর মাঝে ঢুলছেন। দু-একবার পড়েও গেছেন। বিশেষ করে করোনার সময় যখন বাসায় তারাবির নামাজ পড়াতেন তখন বেশি দেখা যেত। তো, ২০২২ সালের মার্চ নাগাদ কয়েকবার পড়েও গেলেন। ডা. ফাহিমের পরামর্শে ঢাকা স্পেশালাইজডে একজন নিউরোর ডাক্তারের কাছে ওনাকে নিয়ে গেল নিশান। হাজার চল্লিশেক টাকার পরীক্ষা-নিরিক্ষা দিয়ে এলো।

এর দিন কয়েক বাদে উনি জ্বরে পড়লেন, সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। একদিন অফিস থেকে ফিরছিলাম, আপা ফোন করে বললেন, দুলাভাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় উনাকে ঢাকা স্পেশালাইজডে নেয়া হয়েছে। ততক্ষণে আমি বাসার কাছাকাছি। বাসায় ফিরে আসতে আসতে শুনলাম, দুলাভাই ফিরে আসছেন। ডাক্তার কিছু ওষুধ ও টেস্ট দিয়েছেন। ভয়ংকর কেঁপে কেঁপে জ্বর আসতে লাগলো। সেই ছোটবেলায় চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ি গিয়ে জ্বরে পড়েছিলেন দুলাভাই। দু-তিনটা লেপ দিয়ে শীত মানানো যাচ্ছিল না। মনে আছে, একটা হারিকেন জ্বালিয়ে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরেছিলেন। এবার জ্বরের সঙ্গে ভালোই কাশি। এভাবে পরদিন কাটলো। তারপর রাতে শুরু হলো শ্বাসকষ্ট। আমি ততটা গুরুত্ব দিই নাই। কিন্তু ভাগনে আর পরিচিত একজন মিলে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল তখন খুব লজ্জা পেলাম, রাত তখন বারোটার মতো।

পরদিন অফিসে থাকতে থাকতে দুপুরে আপার ফোন। দুলাভাইয়ের শ্বাসকষ্ট খুবই বেড়ে গেছে। এফএফসি হাসপাতাল আইসিইউতে নেয়ার কথা বলছিল। যেহেতু সর্বশেষ দেখানো হয়েছিল ঢাকা স্পেশালাইজড হাসপাতালে, নিশান অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সেদিকে রওয়া দিল। আমিও দ্রুত বেরিয়ে ঢাকা স্পেশালাইজডে চলে আসলাম। সেখানে আনতেই ইমার্জেন্সিতে অক্সিজেন দেয়া শুরু করলো। তখন একটা বিষয় অস্বস্তি হয়ে দাঁড়ালো। একে তো আইসিইউ একটা ভয়ের ব্যাপার, তার ওপর খরচ। প্রতিদিনের খরচ ৫০ হাজার টাকা। কতদিন থাকতে হবে এর গ্যারান্টি নাই। যেহেতু দেরি করা যাবে না, আমরা ভর্তি করিয়ে ফেললাম।

ঠিক রাস্তার ওপারেই আল হামরা হাসপাতাল, যেখানে আমার সার্জারি হয়েছিল। ওখানকার কাস্টমার কেয়ারের রাজু ভাইয়ের নাম্বার খুঁজতেছিলাম। কিন্তু পেলাম না, ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে সহসা কোনো রিপ্লাই পেলাম না। শেষে দুলাভাইকে নয় বা দশ তলার আইসিইউ কেবিনে নেয়া হলো। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর একজন ডাক্তার আসলেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। উনার সামনে একটা সোফায় আমি আর নিশান বসলাম। আমি কখনো ভাবি নাই কোনো মানুষের পক্ষে এভাবে বলা সম্ভব। উনি স্পষ্ট করে বলছেন, আইসিইউ মানে রোগী এক পা কবরে চলে যাওয়া। আমি একটা হাত নিশানের কাঁধে রাখলাম। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল, আবার ভয়ও। ডাক্তার বললেন, তারা বেশকিছু জটিলতা দেখতে পেয়েছেন। কিডনি, ফুসফুস আক্রান্ত, তার ওপর ডায়াবেটিক। তারা বিকেলে একবার ব্রিফ করবে। আশপাশে কাউকে সব সময় থাকতে বলল। যদি হাসপাতাল থেকে ফোন না দেয়, তবে বুঝতে হবে রোগীর অবস্থার অবনতি হয় নাই।

এমন হৃদয়বিদারক সেশন থেকে বের হয়ে নিশাল কাঁদতে শুরু করল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কী বলব। আমার অবস্থাও খারাপ। এমন সময় ফিরতি কল দিলেন ডা. ফাহিম। উনাকে ঘটনা বলতে জানালেন, টেনশন করার কিছু নাই। ১৫ লিটার অক্সিজের ফ্লো বেশি না। কালকের মধ্যেই কমে আসবে। এই সব করপোরেট হাসপাতাল প্রচুর বিল নেবে, আবার আগাম নেগেটিভ ধারণাও দিয়ে রাখবে। তারা কোনো ঝুঁকি রাখতে চায় না। এর মাঝে রাজু ভাই নাম্বার পাঠাতেই কল দিলাম। উনি বললেন, আল হামরায় আইসিইউতে খরচ অবশ্যই অর্ধেকের চেয়েও কম। তবে যেহেতু ভর্তি হয়ে গেছি, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম দু-তিনদিন এখানে থাকুক। তারপর দেখা যাবে।

বাসায় মানুষ বলতে আমি, নিশান, আপু, ভাগনি নিপুণ ও তার চার মাস বয়সী বাচ্চা। নিশান সারারাত হাসপাতাল এলাকায় থাকে। বাকিরা সারাদিনের বিভিন্ন সময়ে আইসিইউয়ের আশপাশে থাকি। ডা. ফাহিমের কথাই ঠিক ছিল। দুলাভাইয়ের অক্সিজের ফ্লো কমে এলো। তবে অন্যান্য জটিলতার জন্য ডাক্তারটা আইসিইউ থেকে ছাড়লেন না। ৪-৫ দিন ছিলেন। ওই দিনগুলোতে বিকেলে একবার উনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতাম। দেখলে বুকের ভেতর কেমনই করতো। উনার আশপাশের অনেক অচেতন মানুষ। দুলাভাই যেন চেতন হয়েও অচেতন। পরে একদিন যখন আমি আরেকদফা চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছে, জিজ্ঞাসা করালাম, দুলাভাই হাসপাতালের কথা মনে পড়ে? উনি বললেন, প্লিজ মনে করিয়ে দিও না। আইসিইউ যেন মৃত্যুর সমান। কী ভয়ংকর দিন।

অবশেষে দুলাভাইকে কেবিনে নেয়ার অনুমতি দিলেন চিকিৎসক। বিকেল বেলা হাসপাতালের নির্দিষ্ট কাউন্টারে যোগাযোগ করে অবাক হওয়ার পালা। এত বড় হাসপাতাল সাধারণ কোনো কেবিন খালি নেই। ওয়ার্ড অথবা ভিআইপি কেবিন আছে। তাদের ভাষ্য এইরকম, সাধারণত কেবিন খালি পাওয়া যায় না। এর মানে কী কে জানে! দিনে হাজার দশেক টাকা ভাড়া দিয়ে লোকে শুধু শুধু পড়ে থাকবে। একটা কেবিন খালি হওয়ার কথা। তবে ওই কেবিনের রোগী কখন হাসপাতাল ছাড়বেন তারা জানেন না। আইসিইউতে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললাম। উনিও কোনো সমাধান দিতে পারলেন না। বললেন, আমরা চাইলে কেবিন খালি না হওয়া পর্যন্ত আইসিইউতে রাখতে পারি। যেহেতু অন্যান্য সাপোর্ট লাগবে না, তাই খরচ অনেকটা কমে আসবে। আমি বললাম, আইসিইউতে থাকলে দুলাভাই তো আরো ঘাবড়ে যাবে। হয়তো আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারও সেই আশংকার বিপরীত কিছু বললেন না। এরপর আমরা ভিআইপি কেবিন নিয়ে দ্রুত দুলাভাইকে নিচে নামিয়ে আনলাম। বলে রাখলাম, সাধারণ কেবিন খালি হলে যেন আমাদের জানানো হয়। ভিআইপি কেবিনে মূল রুমে দুটো খাট। পাশের ড্রয়িং রুম, সেখানেও থাকার ব্যবস্থা আছে। সব মিলিয়ে মূল চিকিৎসার বাইরে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় আছে! তবে খোলামেলা ও পরিচ্ছন্ন একটা পরিবেশের কারণে আমরা একটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে একদিনের মাথায় সাধারণ কেবিন খালি হলেও সেখানে আর দুলাভাইকে নিয়ে গেলাম না। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লেগে আছে, এর মাঝে দুলাভাই একদিন রাতে বাথরুমে যেতে গিয়ে পড়ে গেলেন। ভীষণ বিচ্ছিরি ঘটনা। কিন্তু ডাক্তার সহসা কোনো রোগের কথা জানাতে পারলেন না। এভাবে উনি ১২দিন হাসপাতালে ছিলেন। তবে শেষদিকে আমি উনাকে দেখতে যেতে পারিনি। কেন?

আগের মাসগুলোতে নোয়াখালী গিয়ে নিয়মমাফিক বউকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম। সেই মাসে ২৬ মার্চের সঙ্গে ডেঅফ যোগ করে বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গেলাম না, মানে দুলাভাইকে এভাবে হাসপাতালে রেখে যাওয়া যায় না। শনিবার ছিল ২৬ মার্চ আর ২৭ মার্চ আমার নিয়মিত ছুটির দিন। রোববার দুপুরের পর বাসা থেকে বেরোলাম। ওইদিন নিশান বাসায় ফিরবে, আমি রাতে থাকবো। বাস থেকে নেমে একটা দোকান দেখে মনে হলো, নিশান চকোলেট কেক পছন্দ করে, কিনে নিয়ে যায়। সেখানে না পেয়ে কুকার্সে গেলাম। দুই পিস চকোলেট কেক কিনলাম। কেবিনে বসে আমরা দুজনে খেলাম। এর কিছুক্ষণ পর আমার পুরোনো অস্বস্তি শুরু হলো। পেটে ব্যথা! কেক খাওয়া ঠিক হয়নি।

নিশান খুব করে বলতেছিল, বাসায় চলে যেতে। ওর থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছিল, আমি যেন নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলছিলাম। সারারাত প্রায় না ঘুমিয়ে এপাশ-ওপাশ করলাম। এক বিছানায় দুলাভাই, পাশের বিছানায় আমি। শুরুর দিকের কথা মনে পড়ছে এখন। যখন আমি আর বাবা অসুস্থ নিয়ে একই বিছানায় ঘুমাচ্ছিলাম। আর এখন দুলাভাইয়ের সঙ্গে, তিনি সেই কলেজবেলা থেকে আমার সকল প্রশ্রয়ের অন্যতম উৎস!

ব্যথার পাশাপাশি কখনো ঠান্ডা, কখনো গরম লাগছিল। সবচেয়ে বড় কথা, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা যাচ্ছিল না। সকালে অফিসে গেলাম। নাশতা করে ঘণ্টাখানেকের মতো অফিস করলাম। কিন্তু আর পারছিলাম না, রিসেপশনের সোফা গিয়ে শুয়ে থাকলাম প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। এরপর ছুটি নিয়ে বাসায় ফিরলাম। পরপর দুদিন কী যেন কষ্ট পেলাম। এর মাঝে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত একা থাকতে হতো। আপা-নিপুণ যেত হাসপাতালে। আমাকে দেয়ার মতো সময় থাকতো না তাদের। নিশান তো বাসা ছাড়া। জ্বর-ব্যথা, কখনো কখনো কাঁদতাম।

দুলাভাই যখন আইসিইউতে ভর্তি হলেন, টাকা নিয়ে টেনশন। চেক ভাঙানোও জটিল হয়ে যাবে। অ্যাকাউন্ট দুলাভাইয়ের নামে। আমিও চেষ্টা করছিলাম অল্প করেও টাকা জোগাড়ের। আমার একটা সেই পুরোনো অ্যাকাউন্ট, প্রথম অপারেশনের জন্য গিয়ে টাকা তুলতে পারি নাই। এই উসিলায় সেটা সচল করলাম। যদিও টাকাটা লাগল না। কিন্তু কে জানত টাকাটা আসলে আমারই দরকার!

চলবে …