‘ক্লাসের বন্ধুরা বাংলাদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি সবসময় বিব্রত বোধ করেছি। বাংলাদেশ আমার কাছে পোস্টকার্ডের বেশি কিছু ছিল না। অনেকটা বাবার মতো, যিনি আমার কাছে একটা ফ্রেমে বাধা ছবি মাত্র। এখন সেই পোস্টকার্ডটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সবুজ দিগন্ত নিয়ত বদলে যাচ্ছে…’।

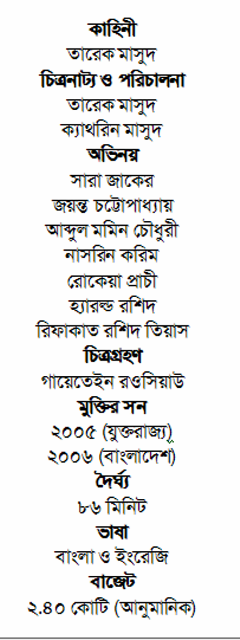

এই কথাগুলো বলছে তারেক মাসুদ নির্মিত অন্তর্যাত্রা (২০০৬) চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোহেল । এই কথায় অনুরণিত হয় দুনিয়ার নানা প্রান্তের নতুন প্রজন্মের অভিবাসীরা নিজের দেশকে কিভাবে আবিষ্কার করে, সেই সুর। অন্তর্যাত্রা প্রবাসী মানুষের শেকড় খোঁজার কাহিনী। এই কাহিনী নিজের দিকে ফিরে আসার। আপন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সম্পর্ক ও সংস্কৃতির অন্বেষণ। যথারীতি এই যাত্রায় তারেকের সাথে ছিলেন তার সকল কাজের সঙ্গী ক্যাথরিন মাসুদ।

এই কথাগুলো বলছে তারেক মাসুদ নির্মিত অন্তর্যাত্রা (২০০৬) চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোহেল । এই কথায় অনুরণিত হয় দুনিয়ার নানা প্রান্তের নতুন প্রজন্মের অভিবাসীরা নিজের দেশকে কিভাবে আবিষ্কার করে, সেই সুর। অন্তর্যাত্রা প্রবাসী মানুষের শেকড় খোঁজার কাহিনী। এই কাহিনী নিজের দিকে ফিরে আসার। আপন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সম্পর্ক ও সংস্কৃতির অন্বেষণ। যথারীতি এই যাত্রায় তারেকের সাথে ছিলেন তার সকল কাজের সঙ্গী ক্যাথরিন মাসুদ।

বাবার সাথে ছাড়াছাড়ি’র পর সোহেল তার মা শিরিনের সাথে লন্ডনে বসবাস করে। তারা সেখানকার নাগরিক। একদিন খবর আসে সোহেলের বাবা মারা গেছেন। কৈশোর পার করা সোহেল মায়ের সাথে বাংলাদেশে আসে। দেশ সম্পর্কে, নিজের আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। মা তাকে সবকিছু থেকে আড়াল করে রেখেছিলো। সোহেলের পরিচয় হয় বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী সালমা এবং তাদের মেয়ে রিনির সাথে। দুই ভাই-বোন সহজে মিশে যায়। মাকে নিয়ে সিলেটে বাবার কুলখানিতে হাজির হয়। পরিচয় হয় দাদা, ফুপু, ফুপা আর মৃত বাবার সাথে। সে বাবাকে নতুন করে অনুভব করে। অনুভব করে জন্মভূমিকে। গল্পের শেষে সে বুঝতে পারে বাবার মৃত্যু শুধু তাকে নয় মা’কেও বাবার কাছাকাছি এনে দিয়েছে, তাকে এখানে বারবার ফিরে আসতে হবে।

এই চলচ্চিত্রে আমরা ভিনদেশে নাগরিকত্ব পাওয়া পাশাপাশি থাকা দুই প্রজন্মের মানুষের দেশ-জ্ঞাতি উপলব্ধির বয়ান দেখতে পাই। তাদের কাছে জন্মভূমির ধারণা এবং বাস্তবরূপে ধরা দেয়ার মাঝে বিস্তর ফারাক আছে। সেই ফারাক চিন্তা থেকে জীবনযাপনের নানা টানা-পোড়েনে বিস্তৃত। এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দুই প্রজন্মের কাছে আলাদা রূপ নিয়ে হাজির হয়।

শিরিন শেষবার বাংলাদেশে এসেছিলো পনের বছর আগে। শিরিন যখন ঢাকায় তার বর্তমানের চেয়ে অতীতকে নিয়ে ফিরে আসে। সে সবকিছু মিলিয়ে দেখতে চায়। এটার উপর নির্ভর তার আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি। তার কাছে বিষয়টা এমন যে, ঢাকা কতো বদলে গেছে। বড়ো বড়ো বিল্ডিং উঠেছে, গাড়ি বেড়েছে, বেড়েছে জ্যাম। স্কুলখানা আগের মতো আছে কিনা, মানুষগুলো কতটা বদলে গেছে। কিছু্ই আগের মতো নাই। যা এখন অনুপস্থিত তাইই আনন্দের। উপলক্ষ্য অতীতকে দেখা, বর্তমানের তীরে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম যাদের কাছে সবকিছু নতুন তারা কিভাবে এই শহর এই দেশ দেখে? যারা এই দেশকে বোধ বুদ্ধি কালে কখনো দেখে নাই। যারা অন্য দেশের আলো-হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আর মগজে সেই দেশের চিন্তা-চেতনা দিয়ে সবকিছু ভাবতে অভ্যস্ত- তাদের কাছে এটা কেমন। এর মধ্যে নিশ্চয় বিশেষত্ব আছে। নতুনকে দেখার কৌতুহল। সাথে সাথে নিজেকে নানান সম্পর্কের মধ্যে আবিষ্কার। একে কি আত্ম-আবিষ্কার বলা যায়? দর্শক কৌতূহলী হয়েই সেই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে হাজির হয় অন্তর্যাত্রায়।

‘অবশেষে এখন আমি বাংলাদেশে। ভাবিনি কখনও আসা হবে। এসে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন এই ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম। আমার জনক… ঠিক বাবা ভাবতে পারি না… সে আজ মৃত অথচ ঠিক শোক অনুভব করছি না। কী করে করবো আমার কাছে সে অনেক আগেই মৃত। মা তাকে তো মৃত করেই রেখেছে। এতদিন এই নিয়ে প্রশ্ন তুলি নি। মেনে নিয়েছি– এটাই স্বাভাবিক। অনেক কিছুই আমি জানি না। আমি এখন সবকিছু জানতে চাই। অনেক কিছুই বুঝতে চাই’। ঢাকায় সোহেল এসব লিখতে থাকে।

সিলেটে যেতে যেতে সোহেল মা এবং বাবাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে থাকে। এতদিন যে বিষয়গুলো তার কাছে সত্য ছিলো সেগুলো বানানো মনে হয়। এই আবিষ্কারের সাথে সাথে সোহেলের সাথে মায়ের দূরত্বও তৈরি হয় । কারণ, শিরিন তাকে সবকিছু থেকে দূরে রেখেছিল। প্রবাসের উন্নত জীবন সব কিছু নয়। মা’র প্রতি অভিমান বাড়ে। অন্যদিকে, শিরিন ভাবে কী করে তার কষ্টের দিনগুলোর কথা ছেলেকে বলবে।

এই দেশ সোহেলের কাছে কতো অচেনা ছিলো। যখন লন্ডনে স্কুলে বা বন্ধুদের সাথে দেশ নিয়ে আলোচনা হতো, সে তেমন কিছু বলতে পারত না। লজ্জাই পেত। সোহেল ট্রেনে করে সিলেট যেতে যেতে বুঝতে পারে, পোস্টকার্ডের ছবির পেছনে এক বাস্তব দুনিয়া আছে। আরো বড়ো আরো গভীর। সেই ছবিগুলো কখনো আস্তে আস্তে আবার কখনো দ্রুত আবিষ্কৃত হচ্ছে। এটা শুধুমাত্র আদিগন্ত সবুজে হারিয়ে যাবার পর্যটন নয়। শুধু দেখার বা সেই দেখাকে উপলবব্ধি করার চেয়ে বেশি কিছু। সেটাকেই হয়তো আমরা নাড়ির টান বলি। হা, যেটাকে নাড়ির টান বলি। সোহেল তার মধ্য আকুতি টের পায়। বংশীয় সিলসিলা তার চিন্তা ভাবনায় প্রভাব ফেলে। সব মিলিয়ে সে নিজের শিকড়ের সন্ধান করে। যে জ্ঞাতি সম্পর্কের সবকিছুই তার অচেনা ছিল তা কত সহজে পর্দা ভেদ করে সামনে আসে। যখন তার সৎবোন রিনিকে প্রথম দেখে- তার যে উপলব্ধি তা আর কিছু নয় একটা পরম্পরার শরিকানা, যার সাথে এই দেশ যুক্ত। সেই সব বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতায় ডুব দিতে সোহেলকে সাহায্য করে বোন রিনি আর দাদা। বোনের আছে ছেলেমানুষী আর সম্পর্কের সরলতা। মা, দাদা, ফুপু, ফুপার সাথে মোকাবেলা করে সম্পর্কের জটিল দিকগুলো।

এই দেশ সোহেলের কাছে কতো অচেনা ছিলো। যখন লন্ডনে স্কুলে বা বন্ধুদের সাথে দেশ নিয়ে আলোচনা হতো, সে তেমন কিছু বলতে পারত না। লজ্জাই পেত। সোহেল ট্রেনে করে সিলেট যেতে যেতে বুঝতে পারে, পোস্টকার্ডের ছবির পেছনে এক বাস্তব দুনিয়া আছে। আরো বড়ো আরো গভীর। সেই ছবিগুলো কখনো আস্তে আস্তে আবার কখনো দ্রুত আবিষ্কৃত হচ্ছে। এটা শুধুমাত্র আদিগন্ত সবুজে হারিয়ে যাবার পর্যটন নয়। শুধু দেখার বা সেই দেখাকে উপলবব্ধি করার চেয়ে বেশি কিছু। সেটাকেই হয়তো আমরা নাড়ির টান বলি। হা, যেটাকে নাড়ির টান বলি। সোহেল তার মধ্য আকুতি টের পায়। বংশীয় সিলসিলা তার চিন্তা ভাবনায় প্রভাব ফেলে। সব মিলিয়ে সে নিজের শিকড়ের সন্ধান করে। যে জ্ঞাতি সম্পর্কের সবকিছুই তার অচেনা ছিল তা কত সহজে পর্দা ভেদ করে সামনে আসে। যখন তার সৎবোন রিনিকে প্রথম দেখে- তার যে উপলব্ধি তা আর কিছু নয় একটা পরম্পরার শরিকানা, যার সাথে এই দেশ যুক্ত। সেই সব বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতায় ডুব দিতে সোহেলকে সাহায্য করে বোন রিনি আর দাদা। বোনের আছে ছেলেমানুষী আর সম্পর্কের সরলতা। মা, দাদা, ফুপু, ফুপার সাথে মোকাবেলা করে সম্পর্কের জটিল দিকগুলো।

বিট্রিশ কাউন্সিল, নেদারল্যান্ডের হুবাট বেলস ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশের মাছরাঙা প্রোডাকশনের যৌথ সহযোগিতায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রে তারেক মাসুদ নিজেই যেন একজন অভিযাত্রী। তারেক মাসুদের অন্য দুটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মাটির ময়না ও রানওয়ে। তার সমগ্র কাজ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে আত্ম অনুসন্ধান করছেন। বিষয়ের নিরিখে অন্তর্যাত্রা অন্য দুটি চলচ্চিত্র থেকে আলাদা হলেও ভাবগত মিল পুরোদস্তুর বজায় আছে। অন্তর্যাত্রায় তারেক দাদার সাথে সোহেলের দীর্ঘ সংলাপের আশ্রয় নেন। দেশ কী? কেন দেশকে ঘিরে মানুষের আকুতি তা বুঝাতে গিয়ে তিনি বিহারীদের কথা বলেন। যাদের আদি বাড়ি ভারতের বিহারে। এদের কমপক্ষে দুটা প্রজন্ম বাংলাদেশে জন্মেছে। অথচ তারা এই দেশকে ভিনদেশই মনে করে। তারা এমন এক পাকিস্তানে যাবার কল্পনা করে, বাস্তবিক এর সাথে তাদের কোন ঐতিহাসিক বন্ধন নাই। তিনি চা শ্রমিকদের কথা পাড়েন। চা বাগানে কাজে লাগানোর জন্য তাদেরকে ব্রিটিশরা উড়িষ্যা থেকে ধরে এনেছে। এখন এটাই তাদের দেশ। তিনি ফিলিস্তনি ও ইজরাইলিদের কথা বলতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। এই যেন হুট করে তারেকের প্রসঙ্গান্তর। তারেক কোনো স্পষ্ট মত দিচ্ছেন না। কিন্তু এই দেশ যাকে হোমল্যান্ড বলা হচ্ছে সেটা আসলে কী? দাদা বলছেন, প্রকৃত দেশ আমাদের কল্পনার মধ্যে থাকে। হয়তো বা, কিন্তু মানুষ যে মাটি ছুয়ে দুনিয়ার অন্যান্য জায়গার মাটি থেকে আলাদা করে সেটা কী? এতো সব বিশেষ বিশেষ উদাহরণের মধ্য দিয়ে দাদা এক ধরণের বিশ্বজনীনতায়, বিমূর্ততায় মগ্ন হন। এর মধ্যে সরলতা ও নিরাসক্তি আছে। কেন এই নিরাসক্তি?

শুধু তা না, এর মধ্যে একটা দায় দেনাও থাকে। দাদা সোহেলকে ব্রিটিশদের গোরস্থান দেখাতে নিয়ে যান। তিনি কবর দেখিয়ে বলেন, ব্রিটিশরা ভাগ্যন্বেষণে এই দেশে এসেছিল। ভাগ্যবানরা দেশে ফিরতে পেরেছে। অন্যরা রয়ে গেছে এই দেশের মাটিতে। একটা সাত মাস বয়েসী শিশুর কবর দেখান সোহেলকে। যারা এখন ভাগ্যের সন্ধানে ব্রিটিশমুলুকে বা অন্য কোনো দেশে পড়ে আছেন তাদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাগ্যান্বেষণের সাথে মিলানোর চেষ্টা যেন। এরমধ্যে মারাত্বক সরলীকরণ আছে। এরসাথে যে ঐতিহাসিক প্রবঞ্চনা জড়িত তা যেন শুধু সেলুলয়েড নয়, তার চরিত্রগুলো থেকেও মুছে যায়। দাদা ও মামার কথায় পশ্চিমের নিয়ম শৃঙ্খলার স্তুতিতে পশ্চিমা আনুগত্যের ছাপ ধরা পড়ে। কোনো দেশ হাওয়ার উপর ভর করে দাঁড়ায় না। বাংলাদেশও দাঁড়ায় নাই। তার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তার একটামাত্র দিক এই চলচ্চিত্রে দর্শক দেখেন, দেশ বিভাগের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় একটা অংশের দেশান্তরী হওয়া। আর কোনো ঐতিহাসিকতা চোখে পড়ে না। বাদ থাকে এই দেশান্তরে ব্রিটিশদের ভূমিকা।

এইসব ঐতিহাসিক ভেদচিহ্নই দিয়ে সংস্কৃতির নানা আবয়ব তৈরি হয়। সেটা স্পষ্ট না হলে যে সংস্কৃতির সাথে সোহেল পরিচিত হবে তার মধ্যে অতীত আর বর্তমানের বাস্তবিক যোগসূত্র খোঁজা কঠিন।

বাবার কুলখানিতে দোয়া পড়া বা কবরে গিয়ে দোয়া করা সোহেলের কাছে একদম অপরিচিত। একইভাবে উড়িয়া গান তার কাছে অচেনা একধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। কিন্তু আগ্রহ সীমিত। আবার যখন আনুশাহের ফিউশন কীর্তন শুনে তার চোখ মুখ জ্বলে উঠে। সে যেন আগ্রহী হয়ে উঠে। এই আগ্রহটা কি পুব আর পশ্চিমের মিলনের প্রতীকি বিষয় বা কোন সমন্বয়ী চিন্তার ফসল। কিন্তু এই ফিউশনে কী ধরা পড়ছে? এই সমন্বয়ে কে কার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়? এই সম্বন্বয়ে কে প্রকট হয়ে উঠে? পুব যখন পশ্চিম দিয়ে ব্যাখ্যাত হয় বা উপস্থাপিত হয় তখন তার এটা আলাদা বয়ান তৈরি হয়। সেখানে পুব তার কৌমার্য হারায়। এইখানে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যে শক্তিমান উপস্থাপনা দরকার ছিলো তা গরহাজির। এই সংকোচন অন্যের আয়নায় নিজেকে দেখার একটা কারিগরী দিক তৈরি করে। সে আয়নার বাইরে সোহেল কিভাবে আসবে? যদি না আসতে পারে, যাকে আমরা অন্তর্যাত্রা বলছি সেটা অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। তখন দেশের সাথে সম্পর্কহীন একটা উল্টো সম্পর্ক তৈরি হয় ।

এই চলচ্চিত্রের কাহিনীকার তারেক মাসুদ। চিত্রনাট্যে তার সাথে আছেন ক্যাথরিন মাসুদ। গল্পে বিশেষ জটিলতা নাই। অভিনয় করেছেন সারা যাকের, রিফাকাত রশিদ, আবদুল মোমেন চৌধুরী, রোকেয়া প্রাচী, হেরল্ড রশিদ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, লক্ষন, বিশেষ চরিত্রে বাঙলা ব্যান্ডের আনুশেহ ও বুনো। সবার অভিনয় বেশ মানিয়ে গেছে। চরিত্রগুলোর হাত ধরে গল্প তার সতেজ স্বাভাবিক ভাবের অলিগলিতে সহজে হেটেছে। তবে কারো অভিনয়ে আলাদা কোনো বিশেষত্ব ধরা পড়ে নাই। ভালো লেগেছে সিলেটি ভাষার ব্যবহার। সংগীতের কাজ মানানসই। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন হেরল্ড রশিদ ও বুনো। দৃশ্যায়নে কারিগরি আছে। বিশেষ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুটিয়ে খুটিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি এই চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রাণশক্তি। আর ক্যাথরিন মাসুদের অসাধারণ সম্পাদনার কাজ আবারো এই চলচ্চিত্রেও আমরা দেখতে পাই।

তারেক মাসুদ তার কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলোকে একধরনের পর্যবেক্ষকের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেখেন। সেখানে বিচারমূলক কিছু খুঁজতে তিনি চান নাই। সচেতনেই। আবার তার কাজের মধ্যে ডকুমেন্টশনের একটা বিষয়ও থাকে। তিনি বিশেষ বিশেষ সূত্র ধরে এগিয়েছেন। তাই তার বয়ানের মধ্যে বিরুদ্ধ কোনো চরিত্র নাই। যা আছে, কোনোটাই পরম্পরের সামনে দাঁড়ায় না। সবকিছুই একরৈখিক। তখন মনে হয়, এই রিপ্রেজেন্টেশনটা আরো গভীর হওয়া দরকার ছিলো। তাহলে আমাদের অস্বস্থি কিছুটা কমতো।

প্রযুক্তিগত দিক হতে এই চলচ্চিত্রের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এটা ডিজিটাল ফর্মেটে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র। প্রদর্শনীর সুবিধার্থে পরে ৩৫ মি.মি. ফর্মেটের রূপান্তর করা হয়। এই কারিগরী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তরুণ নির্মাতাদের সাধ্য এবং সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিজিটাল চলচ্চিত্র ও এর কারিগরি প্রসারে তারেক মাসুদ কাজ করেছেন। তিনি মনে করতেন কারিগরি দিক থেকে ডিজিটাল চলচ্চিত্র বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের নতুন ধারা তৈরি করতে সক্ষম হবে। সেই নতুন দিনের বন্ধন এই অন্তর্যাত্রার আরেকটি দিক।

আরো পড়ুন:

তারেক মাসুদের রানওয়ে: দর্শকের চোখের আড়ালে রুহুলেরা জঙ্গি হয় এবং বাড়ি ফেরে

> লেখাটি বছর খানেক প্রবাসীপত্র নামক সাইটে প্রকাশিত।

ছবিটা নিয়ে আপনার অস্বস্তির জায়গাটা টের পেলাম।চিন্তার খোরাক জোগালো

শুকরিয়া। সেটা আপনি কেমনে দেখছেন? জানালে বাধিত থাকব।

অনেক সুন্দর বিশ্লেষণ সুজন ভাইয়া। সময়ের অভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে তেমন একটা আসা হয়না। হটাৎ মেইল চেক করতে গিয়ে আপনার ব্লগের লিংক পেয়ে ….

ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।

লিখতে থাকুন আপনার অনুরক্ত পাঠকদের জন্য।

আপনার ভাইয়া ডাক খুবই মধুর লাগল।

দোআ করবেন।

ভালো থাকুন।

Reblogged this on অর্ণব আর্কের খেরোখাতা and commented:

ওয়াহিদ সুজন ভাইয়ের ব্লগে ঘুরতে গিয়ে অসাধারণ লাগায় ডিরেক্ট রিব্লগ কর্লাম লেখাটা।

ধন্যবাদ অর্নব। আপনার ব্লগ ঘুরে দেখছি।

আপনার লেখা পড়ে ভাল লাগে। ছবি দেখতে পারি না, দেখা হয় না। বার বার ভাবি ছবি গুলো দেখবো, এখানেই শেষ হয়।

হা হা হা। দুঃখ দুঃখ হয়ে গেল। একটু হাসুন।

চমৎকার রিভিউ। একটানে পড়ে ফেললাম আর ছবিটাকে চোখের ফ্রেমে বন্ধি করার চেষ্টা করলাম।

সর্বনাশ।

so nice blog go ahead

ধন্যবাদ ভাই।

তারেক মাসুদের ‘মাটির ময়না’ আর ‘রানওয়ে’ দেখেছি। কিন্তু ‘অন্তর্যাত্রা’ এখনো দেখা হয়নি। খোলাখুলি বললে এখনো দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু মুভিটির ব্যাপারে একটা কৌতুহল শুরু থেকেই ছিল। আপনার রিভিউ পড়ে আমার সেই কৌতুহল আরোও বেড়ে গেলো।

আপনার মনে কৌতুহল জাগাতে পেরে ভালো লাগছে। অন্তত একজন দর্শককে মুভিটি দেখার জন্য কনভিন্স করা গেল।

ভালো থাকুন সবসময়।

😀

🙂