ব্যর্থ এক সার্জারি নিয়ে ভোগান্তির কাহিনি এটা। যার মূল পর্ব শুরু ২০২০ সালের জানুয়ারিতে, এখনো চলমান। এখন একটা সিনেমাটিক ক্লাইমেক্সে দাঁড়ায়া আছে। তবে সেই গল্পে দুর্ধর্ষ কোনো অ্যাখ্যান নাই, বিরাট কোনো বাঁক-বদল নাই। অনেক বিরক্তিকর দীর্ঘশ্বাস আছে। কিন্তু এ গল্প আমার খুবই কাছের, আমার বর্তমান। আমার স্বজনদের জন্য পরীক্ষার, আমাকে ভালোবাসার। সেই গল্পটা আমার বন্ধুদের জানাতে চাই, অন্তত এক অধ্যায়ের সমাপ্তির আগে আগে। … অবশ্য পুরো গল্পটা এভাবে শেয়ার করা সম্ভব কিনা আমার জানা নাই। এখন পর্যন্ত সব হাসপাতাল ও চিকিৎসকের নাম বদলে দেওয়া।)

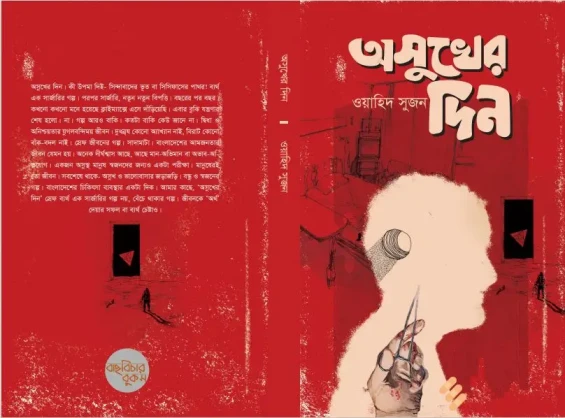

আগের পর্ব: এক. অসুখের দিন, দুই. বাবা আর আমি পাশাপাশি, তিন. অপারেশন টেবিলের ঝাপসা দুনিয়া, চার. বাসায় ফেরার আনন্দ, পাঁচ. ঘুম ভেঙে দেখি শরীরজুড়ে রক্ত, ছয়. লজ্জা ভুলে কেঁদে উঠলাম হাসপাতালে, সাত. লজ্জা ভুলে কেঁদে উঠলাম হাসপাতালে

তিন মাস প্রায় শেষ হয়ে আসলো। এখনকার কাজ হলো ডা. রাফির সঙ্গে যোগাযোগ করে ইআরসিপি রিমুভ করার ব্যবস্থা নেওয়া। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হাসপাতালে যোগাযোগ করলাম। আল হামরা জানালো, ফোনে সিরিয়াল দেওয়া হয় না। এসে টিকিট কাটতে হবে।

জুনেই দেখেছিলাম, করোনার ভয় কাটিয়ে হাসপাতালে রোগীর ভিড় বেড়েছে। ওই বছর আগস্টে বিবিসি বাংলা জানিয়েছিল, করোনার সময় সিজারের বাচ্চা জন্ম নেওয়া কমে এসেছিল।

সেখানে বলা হচ্ছিল, সরকারি হিসেবেই জানুয়ারি মাসে নরমাল ডেলিভারি বা স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে ৫০ হাজার ৮৭৮টি যেখানে সিজার হয়েছে ৪৩ হাজার ৮৭৯টি। পরে ফেব্রুয়ারি মাসে সিজার হয়েছে ৩৯ হাজার ৮৩২টি, মার্চ মাসে ৩৭ হাজার ৪১১টি, এপ্রিল মাসে ৩২ হাজার ৫৯১টি, মে মাসে ৩৩ হাজার ৮০৮টি, জুন মাসে ৩৬ হাজার ৯০টি এবং জুলাই মাসে ৩২ হাজার ১৭৩টি নরমাল ডেলিভারির বিপরীতে সিজার হয়েছে ২৬ হাজার ৮০২টি।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আবু জামিল ফয়সাল বলেছিলেন, করোনার সময়ে শুধু সিজার নয় বরং হাসপাতালগুলোতে নরমাল ডেলিভারি ও সিজার দুটিই কমেছে।

‘বাড়িতে প্রসব বেড়েছে ২৩%। কারণ এ সময়ে অনেকেই হাসপাতাল এড়াতে চেয়েছেন। এতে করে বাড়িতে প্রসব করাতে গিয়ে কিছু দুর্ঘটনাও যে হয়নি তা কিন্তু নয়। তাই শুধু মাত্র সিজার কমেছে এমনটি বলা যাবে না।’

সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের এক সভায় দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালের মার্চ এপ্রিলে যেখানে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৫ হাজারের বেশি নরমাল ডেলিভারি হয়েছে সেক্ষেত্রে ২০২০ সালের এই দুই মাসে তাও অন্তত পাঁচ হাজার কম হয়েছে।

যাই হোক, আমার গল্পে ফিরি। হাসপাতাল থেকে সকাল ১০টায় যেতে বললেও আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানি ১১টার আগে ডা. রাফির আসার সম্ভাবনা নাই। তারপরও আমার যেতে যেতে সাড়ে ১১টা। ডাক্তার আসেন নাই। কাউন্টার থেকে বলল, ডাক্তার কখন আসবে ঠিক না, আর আমাকে সিরিয়াল দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে ৪৯ জন টিকিট কেটেছেন। বললাম, টিকিট কাটার সুযোগ থাকলেও কাটতাম না। এত রোগী দেখতে স্বভাবত কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। তার ওপর বাসায় গিয়ে অফিসের কাজে বসতে হবে। হোম অফিসের ওই সময়টাতে ডে অফ বাতিল করা হয়। তাই প্রতিদিন কাজ করতে হতো। এখন সমস্যা হলো, এত দূর এসে লম্বা সময় ধরে বসে থাকা যেকোনো দিনের জন্যই সমস্যা।

কী করব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যায় ডা. রাফিকে কল দিলাম। উনি জানালেন, তিন দিন সকালে আল হামরায়, বাকি তিন দিন সকালে অন্য কোথাও বসেন। প্রতিদিন দুপুর ও সন্ধ্যায় ফেমাস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড হাসপাতালে বসেন। এর ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন হাসপাতালে অপারেশন থাকে। এ তালিকায় মুনলাইট হাসপাতালে রোগী দেখার কথা নাই। সম্ভবত অন্য হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে আনেন এখানে। যেভাবে আমাকে আল হামরা থেকে নিয়ে আসলেন। পুরো তালিকা শুনে মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো অবস্থা। পরদিন সকালে কল দিয়ে ফেমাসে দেখানোর সিরিয়াল পাওয়া গেল। রোগী বেশি ছিল না, পরে দেখলাম এ সময়টাই ফি একটু বেশি থাকে।

ফেমাস একটু খরুচে হাসপাতাল। ঠাটবাট আলাদা। আগের দুই হাসপাতালে খোলামেলাভাবে বসলেও এবার তাকে দেখলাম কাচের ওপারে। ডা. রাফি সব মিলিয়ে আট মিনিটের মতো সময় দিলেন। আগের হিস্ট্রিগুলো দেখলেন, আর পেটে চাপ দিয়ে দেখলেন। একটা প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলেন, এমআরসিপি ও এক্স-রে করতে। সঙ্গে কিডনির সমস্যার কথা উল্লেখ করলাম। এ নিয়ে কিছুই বললেন না। এতই দ্রুত কথা বললেন যে, এমআরসিপির জিনিসটা কী বললেন না। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম ইআরসিপি লিখেছেন। বললেন, এখন আল হামরার কাছের আউটলেটে গিয়ে পরীক্ষাগুলো করে ফেলতে, বাড়তি ছাড় লিখে দিলেন। পরদিন নয়টার মধ্যে এসে ফিল্ম দেখিয়ে ইআরসিপি রিমুভ করে দেবেন। বললাম, কত খরচ? উনি কাচের ওপর থেকে বললেন, মুনলাইটে গেলে আবার করোনা টেস্ট ও দুদিন থাকতে হবে। তাই টেস্ট ছাড়া আল হামরায় রিমুভ করে ফেলবেন। হাজার বিশেক টাকা লাগবে।

কথা প্রসঙ্গে উনাকে ইউনিভার্সিটির সেই বড় ভাইয়ের কথা বললাম। উনি বললেন, আপনি ওনার দলের নাকি? মানে? ‘ছাত্র শিবির’ নামটা মুখে আনতে চাইছিলেন না আরকি! আমি বললাম, না। আমি দল করতাম না। একই হলে থাকার সুবাদে ভালো পরিচয়। উনার বাড়িও গিয়েছিলাম।

এরপর আমার পেশা জিগেস করলেন। একটা পত্রিকা বের করে দিলাম। এবার তিনি সাংবাদিকদের কত দায়িত্ব সেই জ্ঞান দিতে লাগলেন। কীভাবে আমরা দেশকে পাল্টে দিতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উদ্দীপ্ত হতে পারলাম না। বিরক্তি চেপে শুনছিলাম। বিরক্তি এই কারণে যে, উনাকে দেখে মনে হওয়ার কারণ যাই যে, ডাক্তাদের কোনো দায়িত্ব নাই। বিশেষ করে, যখন বললাম ‘শিবির’ করতাম না, কিছুটা মনে হয় কোনঠাসা বোধ করছিলেন। দেশের অবস্থা নিয়ে অসন্তোষ জানানোর পাশাপাশি বলছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের মতো কেউ না আসলে কিছু্ই পাল্টাবেন না। ‘কিছু মনে করবেন না’ বলে এও বললেন, নারীরা কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে এতে তার আস্থা নাই। পুরো ব্যাপারটাই বিরক্তি ও হাসি দুই-ই আসলো। শেষে বললেন, আর সময় নষ্ট করবো না আপনার। আবারও জানালেন, আমার বয়স অনেক কম দেখায়। এটা আমার কাছে এখন আর ভালো লাগে না!

নিচে নেমে রিকশায় চেপে আল হামরায় যেতে যেতে মনে হলো, উনি আসলে আমাকে কী করতে বলছেন, স্পষ্ট করে বলেন নাই। আমিও স্পষ্ট করে জিগাসা করি নাই। নতুন উৎকণ্ঠা পেয়ে বসলো। এক্স-রে করানো গেলে সহজে। এমআরসিপির জন্য কাস্টমার কেয়ারের অনুমতি লাগবে। সেটাও নিয়ে নিলাম। ডা. রাফি ১০ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করেছেন। এমআরসিপির জন্য পর দিন সকাল সকাল আসতে হবে। রাফিকে ফোন করতে বললেন, স্টেইন রিমুভের জন্য এমআরসিপি করা লাগবে। রিপোর্ট দরকার নেই, শুধু ফিল্ম পেলেই চলবে। এমআরসিপির একটা অংশ হলো সিটি স্ক্যান। আল হামরার এক্সরে ডিপার্টমেন্টের প্রধান সেই ভদ্রমহিলা অপারেশনের আগে করতে বলেছিলেন। কিন্তু ডা. আকবর আহমেদ অতি আত্মবিশ্বাসের কারণে করান নাই। পরিহাস হলো, সেই একটা ঘটনাই বোধহয় পুরো হিস্ট্রিটা পাল্টে দিল।

পরদিন সকাল ৭টার দিকে বাসা থেকে বের হলাম। যতবার যাই-ই না কেন, হাসপাতাল মানে তো ভয়ের বিষয়, কী হবে ঠিকঠাক জানি না, অ্যান্থেশিয়ার অভিজ্ঞতা সব সময় অস্বস্তির বটে, আগেও বলেছি। আজ আমার সাথে কেউ যাচ্ছে না। ব্যাগে দরকারি জিনিসপত্র নিলাম। আপাকে বলে ছাদে গেলাম, সেখানে দুলাভাই ব্যায়াম করছেন। উনার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ছোটবোনের কাছ থেকে ওর ডেবিট কার্ডটা দিলাম। মন এই জন্য বেশি খারাপ যে, আজ বাসা থেকে কেউ আমার সঙ্গে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছিল, সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে। করুণ একটা সুর বাজছিল মনের মাঝে।

পরে অবশ্য আপা বলছিল, সেদিন দুলাভাই মন খারাপ করছিল। অফিসের ব্যস্ততার জন্য আমার সঙ্গে যেতে পারেন নাই এ জন্য। শুনে খুবই খুশি হইছিলাম। একজন অসুস্থ মানুষকে যদি তার পরিবার অবহেলা করে বা তার মনে অবহেলিত হওয়ার ভাব অনুভূত হয় এর চেয়ে খারাপ কিছু আর না। কোনো সান্ত্বনা একে দূর করতে পারে না। আজ সেই ঘটনার প্রায় দশ মাস পর (যখন লিখছিলাম) বিষয়টা আবার নতুন করে অনুভব করছি। আমাদের শরীর হয়তো সবটা সারে বা কখনোই সারে না, কিন্তু মন যদি না সারে তবে আমাদের শরীরি মৃত্যু না হলেও মানসিক মৃত্যু ঘটে, যে যন্ত্রণা হয়তো বোঝানো সম্ভব না। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, অসুস্থ মানুষ যখন নিজেকে অন্যের বোঝা মনে করে, তার জীবন আস্তে আস্তে নিশ্চল হয়ে পড়ে। সেদিন যখন বাসা থেকে কেউ আমার সঙ্গে যাইনি খুবই কষ্ট লাগছিল। অবহেলা হলেও আমাকে তো এখানেই ফিরে আসতে হবে।

হাসপাতালে এমআরসিপির সিরিয়াল দিতে গিয়ে বিপত্তি। আগের দিন সিরিয়াল না দিয়ে নাকি বোকামি করেছি। যদিও আগের দিন সেই কথা আমাকে কেউ বলে নাই। ৪০ নাকি ৮০-র পর সিরিয়াল ভুলে গেছি। ৪-৫ ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। আজ তাইলে স্টেইন রিমুভ হবে না। কিছু না খেয়ে যেহেতু বসে আছি, তাইলে কাজটা করেই যাই। কাউন্টারে বললাম, এতটা সময় যেহেতু লাগবে, হাসপাতালে বসে না থেকে বাইরে গিয়ে কোথাও রেস্ট নিই। উনারা বললেন, না না, এখান থেকে যাবেন না। অনেকেই আগের দিন সিরিয়াল দিয়ে গেছে, কিন্তু সকালে এসে টাকা জমা দিয়ে কনফার্ম করে নাই, ফলে আগে-বাগেও হয়ে যেতে পারে। তারপরও ধরে রাখলাম অনেকটা সময় লাগবে। বোর হওয়ার জন্যই অপেক্ষা। দশ মিনিটের মাথায় মাইক্রোফোনে ঘোষণা এলো, ওয়াহিদ সুজন সিটি স্ক্যান রুমে চলে আসুন। আমার আর রাশেদের হতভম্ব অবস্থা।

ভেতরে ঢুকে জামা পাল্টে নিলাম। এমআরআই রুমের সামনে আরামদায়ক কাউচে আরও রোগীর সঙ্গে বসে আছি। টেনশন যে হচ্ছিল না, তা নয়। একটা কফিনের মতো মেশিনের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। ভয় তো লাগছিলই। চশমা খুলে রেখে এমআরআই রুমে ঢুকলাম। একজন এটেনডেন্ট এসে সব ঠিক করে দিলো। বুকের সঙ্গে একটা ভেস্টের মতো জিনিস বেধে দিলো। একটা চাপ তৈরি হলো। হাত নাড়ানোর কোনো উপায় নাই। মেশিনের মধ্যে ঢোকার পর কয়েকটা ঘটনা অস্বস্তি তৈরি করে। চশমা না থাকায় স্পষ্ট করে কিছু দেখছি না, যদিও মাথার ওপর জায়গা অল্প। এমনিতে বদ্ধ পরিবেশ, তার ওপর মাস্ক পরে আছি। নিঃশ্বাসের সমস্যা হচ্ছিল। এই সব চিন্তা এভয়েড করছিলাম। হাত আটক, মানে কোনো ঝামেলা হলে নিজের চেষ্টায় বেরোতে পারবো না। আতঙ্ককর পরিস্থিতি। অবশ্য একটা কিছু ছিল হাতের কাছে, সমস্যা হলো চাপ দিলে লোক চলে আসবে। ভাবার চেষ্টা করছিলাম, এগুলো সব মনের কারিকুরি। আসলে সব ঠিক আছে। যাই হোক, নানা রকম শব্দের খেলা ও দীর্ঘ শ্বাস নেওয়া ও বন্ধের মধ্য দিয়ে অনেকক্ষণ কাটল। কিছুক্ষণ পর একজন পানি খাইয়ে দেওয়ার পর আরেক দফা টেস্ট শেষ বের হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

এবার কাউচে বসলাম সিটি স্ক্যানের অপেক্ষা। একজন বয়স্ক লোক ভেতরে, উনি বের হতেই আমাকে ডাকা হলো, ঢোকার আগেই বলা হলো, অপেক্ষা করুন, জায়গাটা পরিস্কার করতে হবে। খেয়াল করলাম, বয়স্ক রোগীর প্যান্ট ভেজা। হায় হায়! যদি আমারও এ অবস্থা হয়। উনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি কোনো ভাবান্তর নেই। মানে তিনি প্রসাব করার বিষয়টি বুঝতে পারেন নাই। তাইলে চিন্তা নাই। আসলেই, মিনিট দুয়েকের মধ্যে হয়ে গেল।

আধাঘণ্টা পর এমআরসিপির ফিল্ম হাতে এলো। ডা. রাফি হাসপাতালে ৬ বা ৭ তলায় একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিল। গিয়ে দেখি সেটা হাসপাতালে এন্ডোস্কপি ডিপার্টমেন্ট। অনেক রোগীই টেস্টের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওই ভদ্রলোককে রিসেপশনে খুঁজে পেলাম না। ডা. রাফি নাকি ভেতরে এন্ডোস্কপি নিয়ে ব্যস্ত। বারবার খবর নিয়েও তাদের দেখা পাওয়া গেল না। এর মাঝে আরেকবার খোঁজ নিয়ে শুনলাম, ডাক্তার অন্য দরোজা দিয়ে বের হয়ে গেছেন। মুশকিল! এরপর ফোন দিলে রিসিভ করলেন। বললেন, আমাদের জন্য এক্সরে রুমের সামনে অপেক্ষা করছেন। এক্সরে রুমের সামনে এসে ওখানে পেলাম না। পরে দেখা হলে উনি ধমক দিলেন, দেরি হলো দেখে। পাশের একটা রুমের মধ্যে নিলেন। যা কোনোভাবেই এ আধুনিক হাসপাতালের সার্জারি রুমের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কোনোমতে একটা বেড আছে। ডা. রাফি এমআরসিপি দেখে বললেন, স্টেইন দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে কোনো সমস্যা হয় নাই। ও এটা কী! পাথর দেখা যাচ্ছে! আপাতত এটা থাক। আমরা এখন স্টেইনটা রিমুভ করে নিই। পাথরের চিন্তা পরে করা যাবে।

ওনার কথায় এক্সরে করালেও সেটা দেখলেনও না। কিন্তু পাথরের চিন্তা উনি তো করবেন না, আমার চিন্তা রয়েছে। এ অবস্থায় আর ভাবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বেল্ট ও জামা খুলে রেখে আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন ডা. রাফি। তারপর বললেন, টাকা কে দেবে? কত? এখন বিশ হাজার দেন। আমি তার হাতে বিশ হাজার নিয়ে রিসিট চাইলাম। বললেন, যাওয়ার সময় রিসেপশন থেকে দেবে। রাশেদকে বললেন, কিছু ওষুধ লাগবে নিয়ে আসেন। ও ওষুধের জন্য যেতে ব্যাংকের কার্ড আর পাসওয়ার্ড জানিয়ে বললাম, টাকা লাগলে এখান থেকে নিস।

ডাক্তার ও ওনার সহকারী দ্রুত করার তাড়া দিচ্ছেন। যেন ট্রেন মিস হয়ে যাচ্ছে। আমি বিছানায় শুতে না শুতেই হাতে স্যালাইন, মুখে নল। আর কিছু মনে নাই। যখন জ্ঞান ফিরলো, মনে হলো কোথাও নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। চারদিকে সবকিছু কিছু ঝাপসা। আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছা করছিল। বললামও, ‘কত মানুষ’! আসলেই অনেক মানুষ। আরেক লিফট করে হাসপাতালের এন্ডোস্কপি ডিপার্টমেন্টের পোস্ট অপারেটিভ রুমে আনা হয়েছে। বিছানায় উঠতে উঠতে মাথা অনেকটা পরিস্কার হয়ে আসলো, যদিও কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। পরে জানলাম, রাশেদ ওষুধ এনে দেখে আমার স্টেইন রিমুভ হয়ে গেছে। ১০ মিনিট সময়ও লাগে নাই।

পোস্ট অপারেটিভ রুমটাকে কসাইখানার মতো লাগছিল। স্ট্রেচারে করে একজনের পর একজন আসছে। তাকে কোনো একটা বেডে তুলে দিচ্ছে দুই-তিন জন। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে রুমের সব বেড ভরে গেল। বেডে তুলেই একজন নার্স এসে জাগানোর চেষ্টা করছে। ডাকাডাকিটা খুবই কর্কষ, হয়তো তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফেরানো দরকার। এখানকার রোগীরা সম্ভবত কোলোনোস্কপির। শুধু আমার ধরনটা এনডোস্কপির মতো। আমি মোটামুটি আছি, প্রায় ঘণ্টা খানেক পর ডা. রাফি বললেন, আমার সবকিছু ঠিক আছে। আরও ঘণ্টাখানেক পর সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তিনি যেমন তাড়াহুড়োর মধ্যে এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। আমরা আর কিছু জিগাসা করারও সুযোগ পেলাম না।

এই ফাঁকে বেশ কয়েকজন রোগীর সঙ্গে কথা বলে ফেলল রাশেদ। আমার পাশে একটা ছেলে, তাকে খুব চেষ্টা করেও সজাগ করা যাচ্ছিল না। মায়ের সঙ্গে এসেছিল বরিশাল থেকে। এখন ঠিকঠাক মনে হয়। তবে বিষয়টা এমন— ঢাকায় চাকরি করতো মায়ের একমাত্র ছেলেটি। তারপর কী যেন ঝামেলা হয়। সম্ভবত লিভারের। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা করা হয়। একটু সুস্থবোধ করলে বাড়িতে নেওয়া হয়। কিন্তু পরে অবস্থা খারাপ হলে লকডাউনের কারণে ঢাকায় আনা সম্ভব হচ্ছিল না। শরীরের ভেতরে ইনফেকশন, মিলিয়ে যা-তা অবস্থা। আর যখন আনাই হলো তখন ঢাকা মেডিকেলে করোনার ঢেউয়ের কারণে অন্য রোগী রাখা যাচ্ছিল না। সব মিলিয়ে একটা বিলম্বে ছেলেটার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এ গল্প হয়তো ভুরি ভুরি। কিন্তু আমাদের কে শোনাবে। এখন মা ছেলেকে নিয়ে এসেছেন এ হাসপাতালে! প্রায় সব রোগীর জ্ঞান ফেললেও এ ছেলেটা বেশি বেশি ডাকলে হয়তো সারা দিচ্ছিলো। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না। আর মা ছেলেকে বারবারে ডেকেই যাচ্ছিলেন।

দেড়টার দিকে একজন নার্স এসে বললেন, ওয়াহিদ সুজন আপনি যেতে পারেন। বিছানা থেকে নামলাম। খানিকটা টলছিলাম বটে। উনি বললেন রিসেপশনে বসতে, খানিকক্ষণ পর প্রেসক্রিশপন ও বাকি কাগজ বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ডা. রাফির কথা জিগাসা করতে বললেন, তিনি চলে গেছেন। সেই এক ধৈর্যের পরীক্ষা বটে। বসে আছি তো আছিই। সম্ভবত ঘণ্টাখানেক পর একজন নার্স এসে প্রেসক্রিপশন বুঝিয়ে দিলেন। বললেন ছয় ঘণ্টার কিছু খেতে পারবো। তবে আজ তরলই খেতে হবে। কিন্তু বাকি কাগজ ও বিল? সেটা এনডোস্কপি ডিপার্টমেন্টের একজন লোক বুঝিয়ে দেবেন, যার কথা আগের দিন ডা. রাফি বলে দিয়েছিলেন। এভাবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কেটে গেল। বসে থাকতে কী যে খারাপ লাগছিল। তারা বারবার বলছিল, একটু অপেক্ষা করুন। একবার ভেতরে গেলাম, একজন লোককে জিগাসা করলাম, উনি কিছু বরতে চাইছেন না। কিন্তু আরেকজন বলল, তাকে ফিল্মের জন্য নিচে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু দিতে চাইছে না। তাদের হেডকে যাইতে বলছে। এর খানিকক্ষণ আবার গিয়ে যখন চিল্লাচিল্লি শুরু করলাম, তখন বলল, আসেন রিপোর্ট রেডি। একটা বড় প্যাকেট দিলো।

ফিল্ম, প্রিন্ট করা ছবি ও বিল। পরে যখন বিলের কাগজ নিলাম, ধাক্কা খেলাম। আমার কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নিলেও বিলে লেখা ৮ হাজার টাকা। তাহলে ১২ হাজার টাকা কোথায়? বুঝলাম, কোনো রিসিট না দিয়ে এভাবে টাকা নেওয়ার উদ্দেশ্য। অথচ আগের দিন এ লোক সাংবাদিকদের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কত জ্ঞান দিলেন।

এর আগে কাগজপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ডা. রাফিকে ফোন দিছিলাম। তিনি ফোন ধরেন নাই। বিল পেয়ে সেটা নিয়ে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হলো না। শুধু ইচ্ছা হচ্ছিল কোথাও শুয়ে পড়ি। আমরা তো যেকোনো কিছু বিনিময়ে একটু সুস্থ থাকতে চায়। তার কাফফারা দিতে হয় আরকি। নিচে গিয়ে ওষুধ কিনলাম আর উবার ডেকে চেপে বসলাম। রাশেদ তার বাড়ির পথ ধরলো। অফিসে ফোন করে জানালাম, আমার দুটো দিন রেস্ট লাগবে। (কিছুদিন আগে আমাদের ওয়ার্ক ফ্রম শেষ হয়েছে)। বাসায় ফিরতে ফিরতে মাগরিবের পর। ভালো করে গোসল করলাম। রাতে স্যুপ খেলাম।

কিন্তু মনের মধ্যে খচখচ করছিল একটা বিষয়, এমআরসিপি ফিল্মে দেখা যাচ্ছে পাথর রয়ে গেছে। তবে? আর কিডনির পাথরের কী ব্যবস্থা হবে?